Eine artgerechte Reptilienhaltung umfasst bei den entsprechenden Spezies auch zwingend die physiologische und für den ordnungsgemäßen Stoffwechsel absolut notwendige Winterruhe (Hibernation).

Hierbei werden alle Stoffwechselprozesse auf ein Minimum heruntergefahren und das Tier ist von circa Oktober/November bis März/April nahezu bewegungsunfähig. Diese Phase ist für Entwicklung, Wachstum und Reproduktionsfähigkeit der Tiere notwendig und stellt in der Natur zudem auch einen bedeutenden Auslesefaktor dar. Daher sollten auch Schlupflinge im ersten Jahr die Möglichkeit einer Winterruhe bekommen, sofern diese ordnungsgemäß und an die natürlichen Bedingungen angepasst ist. Besonders wichtig, da Ovulation und Spermatogenese positiv beeinflusst werden, ist die Hibernation daher für Zuchttiere. Ausgenommen sind selbstverständlich kranke und rekonvaleszente Tiere. Für diese könnte die Hibernation tödlich enden. Sie verweigern die Winterruhe meist von selbst, während sich gesunde Tiere durch nachlassende Aktivität und eine geringere Futteraufnahme auf die bevorstehende kalte Jahreszeit vorbereiten.

Eine Überwinterung in menschlicher Obhut sollte ordentlich vorbereitet werden. Dazu zählt nicht nur die Bereitstellung der entsprechenden Räumlichkeit, sondern im besten Fall ein Besuch beim reptilienversierten Tierarzt noch während Ende des Sommers. Dort sollte eine Kotuntersuchung auf Parasiten erfolgen, um wenn nötig die Tiere noch zu Zeiten hoher Stoffwechselraten entwurmen zu können. Der Erfolg sollte unbedingt vor der Einwinterung kontrolliert werden. Gerade bei weiblichen Tieren sollte eine mögliche Trächtigkeit erkannt werden, um die Eier gegebenenfalls noch vor der Winterruhe zu entwickeln.

Nach einem umfassendem Gesundheitscheck können die Tiere dann eingewintert werden. Währenddessen sollten aber regelmäßige Kontrollen des Gesundheitszustandes erfolgen. Ein wichtiger Parameter für die vorhandenen Reserven ist das Gewicht der Tiere. Bei einem Gewichtsverlust von über 10% ist die Winterruhe unverzüglich zu unterbrechen und eine ausführliche Diagnostik und Therapie zu beginnen. Ebenfalls sollten allgemein das Verhalten und Exterieur der Tiere, die Umgebungsparameter und die Funktionalität verwendeter Technik überprüft werden.

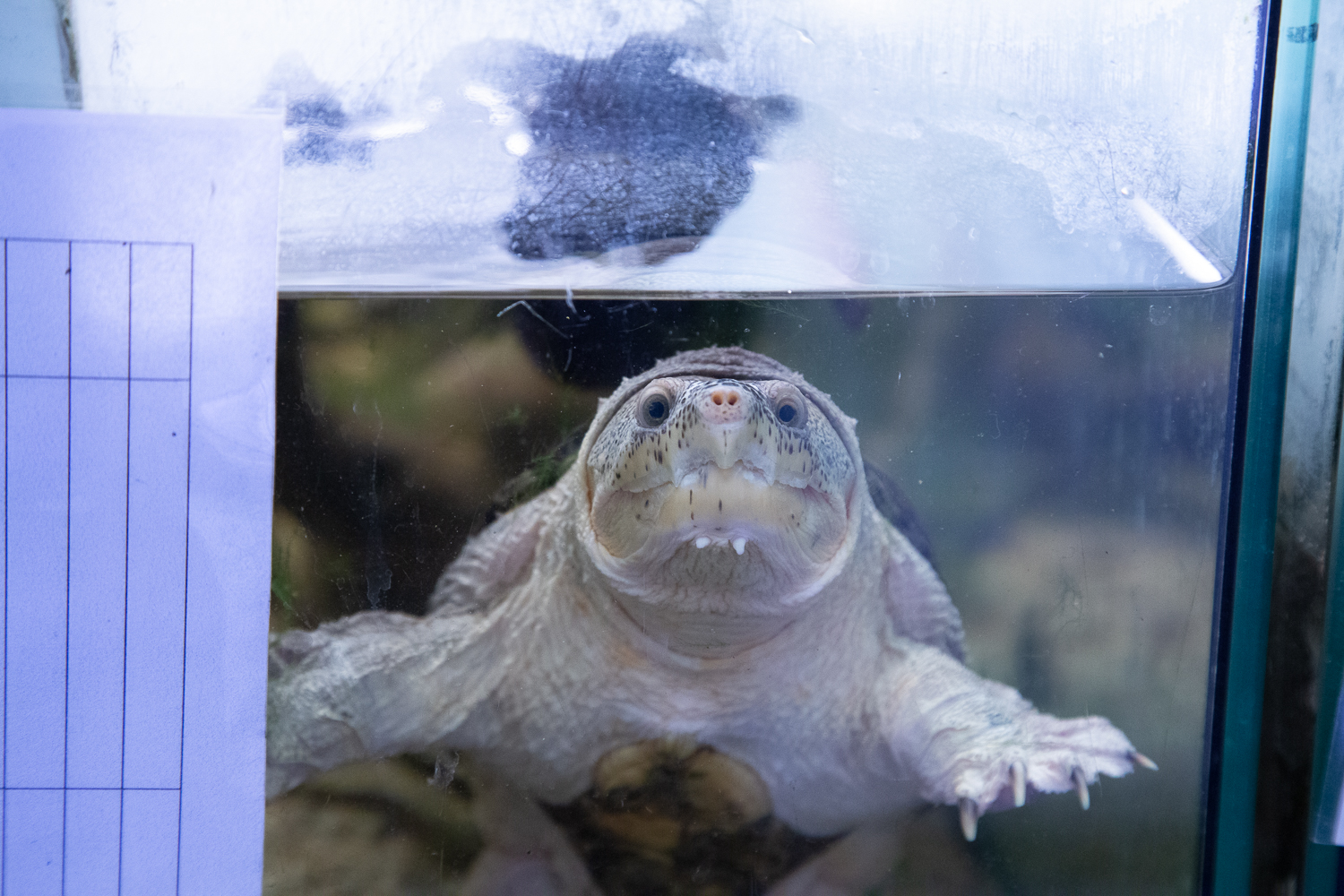

Grundsätzlich gibt es für in Gefangenschaft gehaltene Tiere drei Möglichkeiten der Überwinterung: im Freiland, im Keller oder im Kühlschrank. Dabei sind Wasserschildkröten selbstverständlich auch im Wasser zu überwintern.

Im Freiland richten sich gesunde Schildkröten durch die abnehmenden Temperaturen und Tageslängen und niedriger werdenden Sonnenstände von allein für die Winterruhe ein. Sie stellen die Futteraufnahme ein, setzten Kot ab und sonnen sich so viel wie möglich. Um den Tieren eine naturnahe Überwinterung im Garten zu ermöglichen empfiehlt sich ein umgebautes Schutzhaus, beispielsweise ein Frühbeetkasten oder ein kleines Gewächshaus, welches unbedingt gegen Wildnager und andere Fressfeinde gesichert sein sollte. Der dortige Boden sollte etwa 50-60cm Rindenmulch oder grabfähiges Sand-Laub- Gemisch enthalten, in das sich die Schildkröten dann eingraben können. Wenn sie sich endgültig zurück gezogen haben kann noch eine Lage Stroh, Laub oder Reisig obenauf gelegt werden. Zwar ist diese naturnahe Methode mit relativ wenig Aufwand für den Halter verbunden, dafür aber auch mit einigen Risiken. Die Gesundheitskontrollen sind deutlich schwieriger und es gibt keine Möglichkeit, auf wechselnde Umgebungstemperaturen Einfluss zu nehmen. Wenn Ende Januar/ Anfang Februar die Temperaturen kurzfristig steigen besteht die Gefahr, dass die Tiere unbemerkt frühzeitig aufwachen und dann vom neu auftretenden Frost an der Oberfläche überrascht werden. Daher sollte ab Beginn des Frühjahres eine zusätzliche Wärmequelle vorhanden sein.

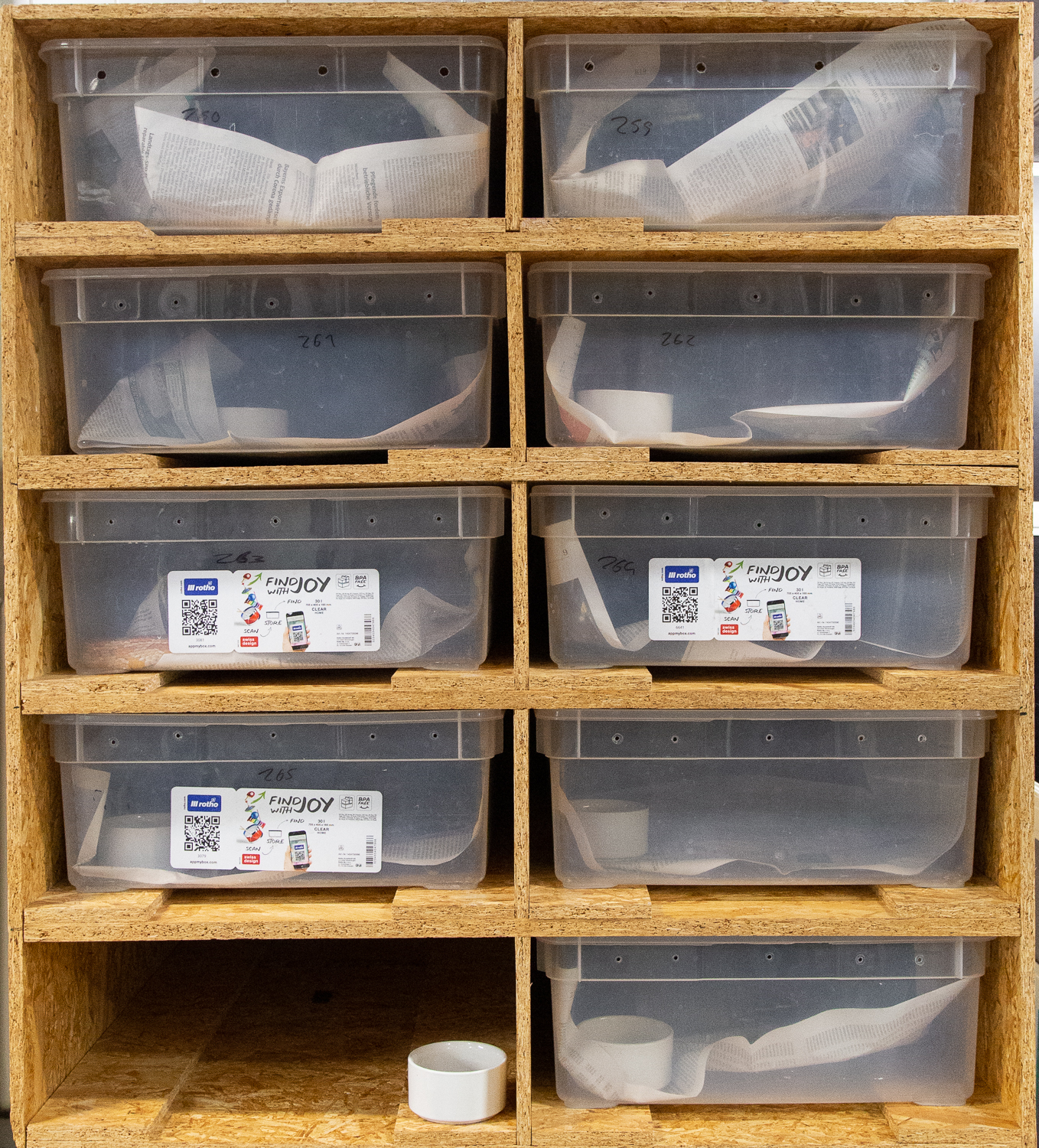

Eine Winterruhe im Keller wird ähnlich vorbereitet. Zunächst werden die Tiere bei gleichbleibender Temperatur weniger und dann nicht mehr gefüttert. Manche Halter baden ihre Tiere auch in lauwarmem Wasser, um die Darmentleerung zu fördern. Um die Temperatur schrittweise zu senken werden die Tiere zunächst einige Tage bei Zimmertemperatur gehalten beziehungsweise in immer kühlere Räume verbracht. Der Kellerraum sollte eine stabile Temperatur gewährleisten können, die absolut frostsicher ist und kein Eindringen von Nagern oder sonstigen Tieren ermöglichen. Die Reptilien werden einzeln in Kisten aus Holz, Plastik oder anderen unschädlichen und stabilen Materialien überwintert, die mit Moos, trockenem Laub oder anderen der Art angemessenem Bodengrund gefüllt sind. Durch kleine Öffnungen oder Schlitze muss eine gleichmäßige Belüftung gewährleistet sein. Eine gewisse Luftfeuchtigkeit kann man mit gelegentlichem Besprühen aufrechterhalten. Nachteilig bei dieser Form der Überwinterung ist, dass kaum ein Keller die notwendigen Anforderungen allein schon bezüglich der Temperatur erfüllt. Die meisten sind zu warm und oft schwankt die Temperatur von Oktober bis April doch erheblich. Damit ist ein hoher Kontroll- und Regulierungsaufwand verbunden.

Wem die Möglichkeiten eines eigenen Gartens ebenso wie eines geeigneten Kellerraumes fehlen, für den ist oft ein eigener Kühlschrank eine praktikable Lösung. Der Vorteil liegt ganz eindeutig in der größtmöglichen Kontrolle. Sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit sind einfach einzustellen und zu beobachten. Der Gesundheitszustand der Tiere lässt sich sehr einfach regelmäßig überprüfen und bei Problemen kann direkt eingegriffen werden. Die Unterbringung erfolgt wie im Keller in einzelnen Kisten mit entsprechendem Untergrund. Der Kühlschrank sollte einmal wöchentlich, im Rahmen des Gesundheitschecks, zwecks Belüftung geöffnet werden und Thermo- und Hygrometer überprüft werden.

Tiere, die aus Gebieten mit sehr ausgeprägten Sommern inklusiver extremer Hitze, Trockenheit und Futtermangel kommen, legen oft in dieser Zeit eine Sommerruhe (Ästivation) ein. Dies muss bedacht werden, wenn Tiere entsprechender Arten, vor allem Wildfänge, ihrem Biorhythmus folgend im Juni/ Juli trotz ausreichendem Futterangebot die Nahrungsaufnahme verweigern und sich zurückziehen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein physiologisches Verhalten der Tiere, das keinen Besuch beim Tierarzt und eine Störung der Ruhephase nötig macht.